クレーマー対応のポイント!ChatGPTの活用方もご紹介!

【本記事のサマリー】

本記事では、そもそもクレームとはなにか?クレーム対応における留意点は何かなどを中心にクレーム対応について解説しています。お客様窓口業務のご担当者、カスタマーサクセス、お客様対応を行う営業担当者、法務担当者、コンプライアンス担当者向けの内容になっています。

1. クレーマー対応

事業を運営していると取引先や顧客からクレームを受けることは避けられません。

一言に「クレーム」といってもその内容は様々です。

明らかに自社のミスが原因で顧客を怒らせてしまったものから、顧客側の言いがかりに近いクレームまであります。

会社が対応すべきお問い合わせには当然誠実に対応する必要があります。

例えば、注文された商品とは異なる商品を納品してしまったような場合や配達中に不注意で商品を壊してしまったようなケースが挙げられます。

一方で、クレームに対しては毅然(きぜん)とした態度で望む必要があります。

クレームに屈してしまうと「ゴネ得」を許してしまうことになり、更なるクレームを誘発してしまいます。また、その他の一般顧客との間で有利な対応をすることになるため、真に大切にすべき顧客に対して不公平になってしまうことも問題です。

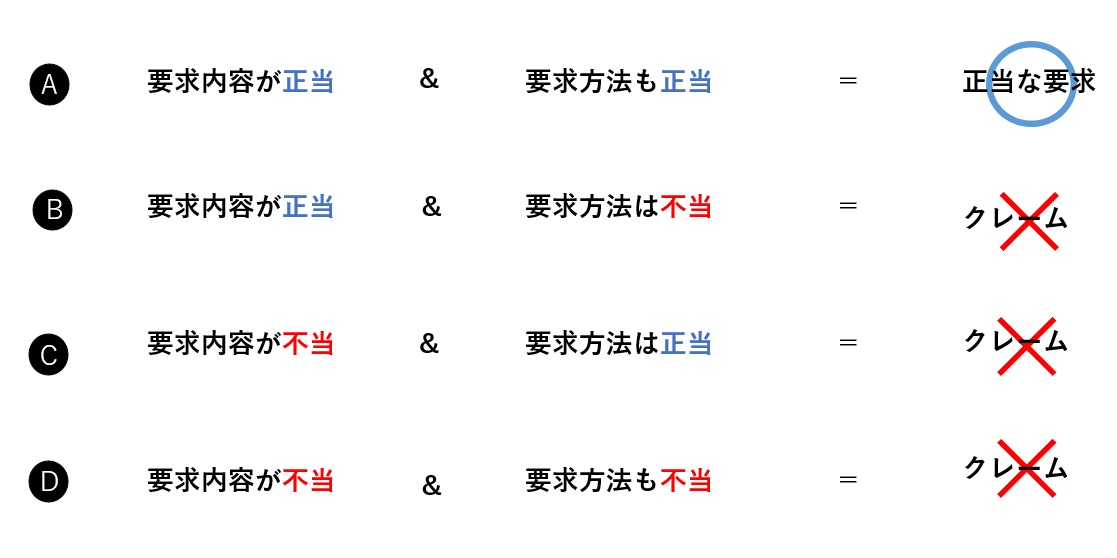

では、そもそも何が「クレーム」に該当するのでしょうか。

2. クレームとは?

クレームに該当するか否かの画一的な基準はありません。

もっとも、要求内容と要求方法に着目して整理すると考えやすくなります。

- A:要求内容が正当&要求方法が正当→正当な要求

- B:要求内容が正当&要求方法が不当→クレーム

- C:要求内容が不当&要求方法が不当→クレーム

- D:要求内容が不当&要求内容が不当→クレーム

3. 要求内容の正当性

要求内容の正当性は、法的な根拠を有するものか否かで判断します。

要は、法的に正当な理由付けができるものであれば正当な要求、理由付けができないものであればクレームになります。

≪正当な要求内容の具体例≫

「型番A1の商品を注文したのに型番B1の商品が届いた。機能もデザインも違うから困っちゃうなぁ・・・」

「子どものバースデーケーキを誕生日当日に届くように注文したのに、ケーキ屋さんの都合で翌日に変更されちゃった。子どもの好きなケーキをせっかく見つけたのになぁ・・・」

「ホテルの予約システム開発をベンダーさんに依頼したけど、事前に合意した仕様と全然違う仕様で納品されてきた・・・何回も納品ミスばっかり続いていて全然ローンチできないよ・・・」

≪不当な要求内容(クレーム)の具体例≫

「注文したラーメンの味がイメージと違ったから返金してほしい」

「先日納品してもらったホームページなんだけど、やっぱりデザインを全体的に変更したいので追加費用無しで全面的に作り直して欲しい」

4. 要求方法の正当性

要求方法の正当性は、要求の方法が社会通念上相当な限度内か否かで判断します。

抽象的な基準ですが、簡単にいえば、クレームの言い方として「やりすぎではないか」で判断します。

要求内容が正当であっても、要求方法が不当な場合にはクレームになります。

≪正当な要求方法の具体例≫

営業時間内に電話で冷静な口調で10分程問題点を伝えられた

≪不当な要求方法(クレーム)の具体例≫

適切に対応しているにもかかわらず何度も執拗に同じ内容の電話をかけ続けてくる

大声を出して怒鳴りつけてくる

担当者や上席者の土下座を求めてくる

無関係の人を何人も連れてきてオフィスに押しかけてくる

5. クレーム対応のポイント

まずは、要求内容が正当なものか事実に基づいて判断しましょう。

自社の従業員のミスを責められている場合には、自社の従業員の話と顧客の話を十分に聞き、メールやチャットの履歴、防犯カメラの映像等から客観的な事実関係の把握に努めましょう。

要求正当なものである場合には、責任の程度に応じた適切な対応が必要になります。

口頭でのその場での謝罪を行えば足りるものから、金銭的な補償を行う必要があるケースまで様々です。

自社の責任の程度に応じた適切な対応を行うようにしましょう。実際にどの程度の対応が必要なのかを個別のケースごとに判断する必要があります。顧問弁護士などと相談の上、対応内容の詳細を決めることが重要です。

6. 対面での対応時の留意点

ケースによっては顧客と対面して対応する必要があるケースがあります。

対面で対応する場合の留意点をいくつかご紹介します。

① クレームに対応する場所

基本的に自社のオフィスで対応しましょう。

バーチャルオフィスやシェアオフィス、自宅などをオフィスとして利用しており、適切な会議室が用意できない場合には、第三者の目があるカフェやファミレスにしましょう。

これは、相手が指定する場所には相手の協力者が待機している可能性があることや要求を飲むまで帰してもらえなくなる可能性があることを考慮した対応になります。

② クレームに対応する人数

クレーム対応は精神的に非常に負荷の高いものになります。

一人の従業員のみで対応していると、担当者が精神的に参ってしまうこともあるため、複数人での対応にしましょう。

また、クレーマーと対峙する際には、発言の一つ一つに細心の注意を払う必要があります。一人で対応すると、クレーマーと話しつつメモを取る作業などを同時並行で処理する必要があり、クレーマー対応に集中できなくなったり、失言をするなどするリスクが高くなり、対応の難易度が非常に高くなります。

このような観点からも、クレーマーと話す人と話した内容のメモを取る人の2人で対応するなどの役割分担を行いましょう。

最悪、クレーマーが暴力的な手段を取って来た場合や長時間居座り始めた場合には警察への通報も必要になりますので、通報担当も決めておきましょう。

③ 会議室においておく物

自社のオフィスでクレーマーと対面する場合、対面する場所には凶器となるものをおかないように注意しましょう。

特に、花瓶、ボールペン、置物等は会議室に設置されていることも多いため、忘れずに他の場所に移動させておくことが必要です。

イスも人数分以上は用意しないことが望ましいです。

④ クレーム対応を行う人の役職

クレーマーは、その場で何かしらの意思決定をするよう求めてくることが一般的です。

担当者レベルで判断出来ることであればその場で回答しても問題ありませんが、判断に迷う事項や上司に確認が必要な事項については、その場での回答を避ける必要があります。

そのような回答は持ち帰り、後日回答とすべきですが、決裁権限を有している社長や取締役が同席している場合、持ち帰りが難しくなるケースがあります。

そのため、クレーマーとの面談には決済権限を有する者は同席しない方が望ましいです。

⑤ 対応時間の設定

クレーマーは自分の言いたいことを聞いてもらえるまで帰ってくれないことが多いです。そのため、事前に面談の時間を設定し、予定の時間になっても話し合いが終わる気配がない場合には、その時点で話し合いを打ち切ることが望ましいです。

もちろん、当初の時間を多少経過していても、話がまとまりそうである場合には多少の延長を行うことはあります。

クレーム対応をしている担当者も精神的な疲れが溜まりやすいため、30分~1時間程度で設定しておくと良いでしょう。

⑥ 録音・録画

最近、スマートフォンや型録音機の普及に伴い、クレーマーが面談の様子を録音・録画しているケースがあります。

事前に録音・録画すると発言している場合はともかく、無断で録音・録画していることもあるため、基本的に録音・録画されていることを前提に発言しましょう。

迂闊な発言をしてしまうと、その部分だけ切り取られてSNSで拡散することもあり得ます。

クレーマーの発言にイライラしたり恐怖を覚える瞬間もあるかもしれませんが、後で揚げ足を取られるような発言はしないように十分注意しましょう。

≪注意すべき発言≫

「(会社に全面的に非がないのに)全ての会社の責任です。申し訳ありません。」

「(否定すべき事実関係があるのに)〇〇様のおっしゃるとおりです。」

7. ChatGPTの活用法

メールでのクレーム対応を行う際にChatGPTを活用することをおすすめしています。

クレームに関するメールは内容を確認すること自体が非常に億劫なものなので、そもそもメールの返信案の作成業務の着手の精神的なハードルが高いものになります。

そのため、メールの返信案の作成をChatGPTに任せることで着手のハードルを下げる効果が期待できます。

なお、ChatGPTのプロンプトにクレーマーの個人情報や社内の機密情報等を入力しないように十分気を付けましょう。

8. まとめ

クレーマー対応は精神的に非常に負担の重い業務です。

担当者個人が一人で対応出来ないものも多いので、会社全体として組織で対応しましょう。

また、不適切な対応はSNSでの炎上のネタにもなりかねないため、十分な事前準備を行っておくことが重要です。

クレーマー対策の研修をご希望の場合や、実際にクレーマー対応に困っている場合にはこちらからお問い合わせください。